(Jornal de Letras) e em Madrid (Exitbook, nº 1) sobre um livro de Hal Foster, crítico de arte e arquitectura, muito bem intitulado Design and Crime (livro de 2002 [da Verso] e ainda não traduzido e editado em Portugal: porquê?).

A recensão, com algumas alterações, era mais ou menos o que se segue.

Num dos seus Ditos e Desditos, escreve Karl Kraus: “O que a sífilis poupou será devastado pela imprensa. Nos amolecimentos cerebrais do futuro, a causa não poderá ser determinada com precisão”. Essa parece ser a tarefa a que se propõe este livro-diatribe de Hal Foster, original ao ponto de poder ler-se como uma (segunda) resposta à citação de Kraus.

Qual é para Foster a causa do amolecimento cerebral contemporâneo, e a quem serve? É a transformação da ética de vida (Nietzsche, Foucault) num mero décor: é o DESIGN! O design é o maior crime “estético” do mundo contemporâneo, da obtusa sociedade capitalista transformada em sociedade do “conforto espectacularizado” (nada a ver com o conforto, portanto).

(Ler pois o resto, para perceber um pouco da grande fraude do design contemporâneo)

O design tornou -se de imediato design “global”, tudo foi invadido, a tudo o design aplicado. Aqui e agora cada indivíduo é, ao mesmo tempo, “designer” e “designed”. A dominação e manipulação do / pelo design é total: da casa (design de decoração) ao rosto (cirurgia plástica), da personalidade (drugs design) ao DNA (children design), de um candidato presidencial ganhador à Young British Art (nos livros-objectos de Bruce Mau, por exemplo), passando pela memória histórica (museum design), à arquitectura-espectáculo de Frank Gehry (“this designer of metallic museums and curvy halls”) e à teoria-espectáculo de Rem Koolhaas (ver Caps. 3 e 4, pp. 27-62).

Gehry, o arquitecto-rei das “big corporations”, sucessor de Philip Johnson, no Emirates Palace Hotel, Abu Dhabi.

Em baixo, o Walt Disney Concert Hall (Gehry, 2003).

Em “Design and Crime” (título do Capítulo 2 e do livro), Foster não podia ser mais certeiro: o nosso fim de século XX é similar ao anterior, quando o “Art Nouveau” pretendia-exigia aplicar a tudo o mesmo “motivo floral” – da arquitectura aos cinzeiros. Os cegos de hoje são os que não querem perceber como é que essse “estilo” rapidamente passou de obsoleto a Camp e Kitsch, e que é essa menoridade que preside ao nosso descomprometido (cultural e politicamente) total design, ao “Style 2000” e à estética do “poor little rich man” do “dot.capitalismo”. Hoje não é toda a cultura de massas que sai vencedora, é apenas o abaixamento do género “child of the elite”. Este “apenas” é muito: é a vulgarização do “valor médio” (que não é mais distintivo) na megastore, esse lugar mítico onde tudo se vende até mesmo a fantasia de que as divisões de classe já foram suspensas. É um mundo de “qualidades sem pessoas” (que Foster citará de Robert Musil) que se abre.

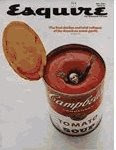

Do “Art Nouveau” à Bauhaus, das teses de Adorno a Guy Debord, dos anos 20 da rádio, cinema e da reprodução — que Debord tomou como início da “sociedade do espectáculo” –, da era da imagem no pós-guerra (dissecada por Warhol) ao “dot.capitalismo” (percurso do Cap. 1, “Brow Beaten”), Foster analisa um tempo em que a economia pós-fordista de produção de bens ligada a mercados demarcados (“constantly niched”) gerou uma desregulação do capitalismo: aqui, design, marketing e espectáculo substituem-se à produção.

Creio que podemos ver nesta denúncia do total design e da sua penetração em todas as esferas da vida social e artística, a continuação de algo que nos anos 80 ocupou Foster: a crítica do pluralismo, essa disfarçada preparação para a aceitação da arte-mercadoria, da arquitectura e teoria-espectáculo. Um dos ensaios de Recodings (1985) intitulava-se, como se sabe, “Against Pluralism”. Aí denunciava-se o pluralismo como posição-alibi, ao mesmo tempo um esvaziamento das argumentações e a preservação do status quo político, do gosto e da crítica, indefinidamente.

Jimmie Durham, performance, 2004.

Hal Foster, na segunda parte deste livro vai partir da tese de um duplo crepúsculo — do modernismo e do pós-modernismo – para analisar a relação entre as disciplinas artísticas e as políticas institucionais (estudando casos que vão de Baudelaire a Malraux) e avançar com oportunas leituras alternativas. Valorizando obras como as de William Kentridge, Rachel Whiteread, James Coleman, Gerhard Richter, Stan Douglas ou David Hammons, em categorias como o traumático histórico (Gerhard Richter ou Hans Haacke), o espectral (Jim Jarmusch, Robert Gober ou Whiteread, ou a “sombra” que Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, projecta sobre The Hours, de Michael Cunningham), a assincronia (Douglas) ou a fisicalidade incongruente (Hammons, Jimmie Durham). Em suma, este livro é importante pelo seu certeiro diagnóstico e pelas alternativas, abrindo o que eu vejo como uma quarta via no pensamento do autor.

As outras três vias seriam: 1) a defesa (em Recodings) de um pós-modernismo pós-estruturalista por oposição a um pós-modernismo conservador, este ligado ao estilo, à narrativa, ao ornamento (note-se que é a partir da denúncia do ornamento por Adolf Loos, Ornament and Crime, 1908, que Foster vai construir o seu livro desde o título), e às políticas de Reagan e Theatcher. 2) a ligação entre o “retorno do real” e o “retorno do medium”. 3) por fim, relacionado com o tópico anterior, Hal Foster, embora não como Harold Bloom, vai considerar que uma obra conseguida do presente desenvolve aspectos pertinentes de uma obra do passado. Sem referências causais, pois as relações de Foster trabalham uma releitura do conceito de vanguarda, complexificado e reversível: “Crucial here is the relation between turns in critical models and returns of historical practices (…): how does a reconnection with a past practice support a disconnection from a present practice and / or a development of a new one ?” (The Return of the Real, 1996).

Uma alusão final ao importante Capítulo 7, “Art Critics in Extremis”, uma reflexão sobre a critica de arte americana desde o pós-guerra à actualidade, tomando como ponto de partida um livro organizado por Amy Newman sobre a história da Artforum entre 1962 a 1974. Recordando Greenberg, as relações entre este e Michael Fried, Rosalind Krauss, Barbara Rose, Harold Rosenberg ou Annette Michelson, Foster vai concluir que não há boa crítica sem conflitualidade dramática – algo que é estranho a um tempo, o nosso, em que do luto do formalismo greenberguiano se passou para o domínio dos dealers e “comissários a-críticos”. Daí que a actual expansão seja antes uma contracção, nas palavras de Theodor Adorno, recordadas por Hal Foster.