Revisão da matéria: O activismo político como uma das belas artes. Morteasbelasartes

ou

A arte activista explicada às crianças.

O tema deste texto surge de forma óbvia para quem conheceu e/ou conhece as actividades da Caldeira 213 e dos artistas que a dinamizaram. Efectivamente, a “forma” de fazer e estar na arte aqui descrita e apresentada não será representativa de todos os que por lá passaram, mas foi, e é, identificadora de muitos, assim como serviu para tantos outros despertarem para estes assuntos.

Situamos, cronologicamente e geograficamente, esta reflexão, “no antes” e “no exterior” da Caldeira, é dizer até ao final dos anos noventa e na produção artística ocidental, para compreender o background, as razões e motivações do grupo, do espaço e dos intervenientes.

Neste texto vamos analisar a relação do activismo político com a arte, expondo o activismo cultural como parte integrante do mundo da arte. Pretende-se, assim, apresentar uma análise

de formas de expressão surgidas a partir da segunda metade do século vinte que se envolveram directamente com a política, sob a forma de activismo, hoje consideradas como mais uma “divisão” da História da Arte contemporânea.

A maioria da teoria desenvolvida nos últimos anos, considerou e considera a palavra ruptura como identificadora e caracterizadora do sistema artístico contemporâneo. Ruptura a partir da reformulação generalizada das estruturas da arte e da posição do artista em particular. Efectivamente, no pós segunda guerra mundial, durante a guerra fria e na materialização do “Império”[1], um grande número de artistas, críticos e intelectuais sentiram, gradualmente, a necessidade de politizar-se, projectando-o na sua produção.

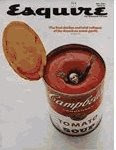

As anteriores questões sobre a abstracção e o realismo; o formalismo e o conceptualismo; a autonomia e o compromisso político; sobre as ideologias – liberalismo, conservadorismo e socialismo (ou outras), permaneceram como fundamentais no debate do mundo da arte. Enfatizando-se na diferença e dando lugar a um determinado tipo de produção que “saltava o muro” do sistema, transportando para a arte a vida e o quotidiano como nunca até então. Em oposição ao mundo moderno, definido por Negri e Hardt como «…maniqueísta, dividido por uma série de oposições binárias que definem o si-próprio e o outro, o branco e o negro, o dentro e o fora, o governante e o governado.”[2] Ocidente versus Oriente, com as “Asas do Desejo” sobrevoando o muro da realidade.[3] Ambiente e momento de germinação e maduração da pop art e da arte “com filosofia”, o conceptualismo propriamente dito. Movimentos caracterizados, nesse momento, como oposição à denominada “arte autónoma” institucional, habitante dos museus e demais espaços da cultura dominante.

Posição (oposição) do universo artístico que nos anos sessenta conviveu com a emergência social de repensar os direitos civis, resultante do processo de descolonização do norte de África e sudoeste asiático (Europa), da interminável guerra do Vietname (impulsionadora da “consciência política” nos EUA, principalmente dos mais jovens) e do agudizar das questões de género. Motivos, assuntos geradores de vários movimentos activistas tanto de esquerda como de direita, que é o mesmo que dizer pró e contra a discussão pública dos temas antes referidos. Efectivamente o activismo cultural não é desígnio de uma ou outra posição ideológica, no entanto, e relativamente ao campo artístico e à arte activista propriamente dita, foram as posições de esquerda as que se fizeram notar (com intenção construtiva), frente ao que se entendia como conservadorismo institucional.

Ao longo deste texto verifica-se uma “obrigação teórico-prática” nos exemplos apresentados relativamente aos países anglo-saxónicos, principalmente os Estados Unidos, consequência directa de anos de governação conservadora e republicana, assim como a profícua produção nova-yorkina desse contexto, tanto a nível artístico como teórico.

Uma das autoras mais comprometida com estas questões, Nina Felshin[4], diz-nos que a arte activista surgiu nos anos setenta, expandiu-se nos anos oitenta e institucionalizou-se nos anos noventa, com um pé no mundo da arte e outro no mundo da política.

Segundo Felshin, esta nova prática (que Brian Walis classificou como “activismo cultural”[5]) tornou-se objecto de conferências, artigos, exposições em museus e projectos patrocinados por instituições. Em consonância com a autora, David Deitcher[6] definiu o activismo cultural como um conjunto de práticas e actividades nas que incluiu o ensino, o cinema, a literatura e a produção artística – caracterizando-as como ilhas de resistência do ‘pós dispersão’ dos vários movimentos que se iniciaram e emanciparam no protesto nos finais dos anos sessenta e durante os anos setenta.

Também, desde o “compromisso”, a americana Lucy Lippard[7] desenvolve uma das mais relevantes teorias críticas para a definição da arte activista. Num dos textos mais influentes dos anos oitenta, “Cavalos de Tróia”, afirma que a arte activista, apesar de ter carácter crítico, nem sempre é contestatário, definindo-o como uma arte de “contacto” e comunicação entre diferentes culturas, uma forma de expressão inovadora e comunicativa face ao que diz ser a corrente dominante, uma arte que opera a partir da crítica à homogeneidade corporativa do sistema artístico. Lippard[8] apresenta assim as primeiras manifestações da arte activista como derivadas da arte conceptual, ou (nas suas palavras) “ultraconceptual”, uma forma de arte que, lutando pela desmaterialização do objecto, do seu culto e mercantilização, no seu mesmo sistema, propunha a primazia e valorização da ideia. Apresentando-se em formas materiais ditas secundárias, efémeras e económicas, apropriando-se dos veículos de comunicação utilizados na rua, ou facilmente transportáveis.

Os “assuntos” da arte activista “tocam”, normalmente, as questões das chamadas minorias – os sem abrigo; os afectados pela crise da SIDA; a violência de género; o ambiente; o sexismo; a emigração e o racismo, entre outros.

Segundo Arthur Danto[9] os artistas sentiam-se prisioneiros do sistema, o qual mantinha o status quo conservador (de sempre) patrocinado por poderosas corporações, dando continuidade ao carácter exclusivista da arte. E a urgência de “actuar” surgiu tanto no âmbito da prática artística como na teórica. A Escola de Frankfurt tornou-se mais presente – reabilitaram-se os textos de Benjamin, de Horkheimer e Adorno. Marcuse publicava em 1977 a “Dimensão Estética”, em consonância com a crítica política à cultura burguesa e com as organizações históricas das classes trabalhadoras. Foucault desconstruía o conceito de poder, assim como era revisto o estruturalismo de uma forma geral, associado à psicanálise. E é no domínio da desconstrução e do pós estruturalismo que chegamos à crítica dos anos oitenta e a teóricos tão influentes como sejam Craig Owens, Gregory Ulmer, Gadamer, Kristeva, Barthes, Baudrillard, e os já mencionados Lippard e Danto, entre tantos outros… Academicamente são institucionalizados os Cultural Studies, abrindo caminho à legitimação da investigação sobre as questões minoritárias, como por exemplo a teoria cinematográfica feminista (Laura Mulvey) e as propostas teóricas sobre a alteridade, étnica ou sexual (teoria Queer).

Na prática artística institucional destacam-se[10], desde os anos setenta, como politicamente comprometidos, artistas como Nancy Spero, Martha Rosler e Leon Golub nos Estados Unidos, motivados pela tragédia da guerra no Vietname. E desde o activismo, tipicamente colectivista, e apresentado essencialmente ‘desde a rua e na rua’ sobressaem, sobretudo, grupos de artistas e não artistas que se uniram por reivindicações comuns. Principalmente no decorrer dos anos oitenta, onde a sua actividade se desenvolveu e amadureceu, são paradigmáticos grupos como as Guerrilla Girls, Gran Fury, Group Material, American Festival Project, WAC, entre outros; ou ainda, o movimiento agit prop e as suas publicaçõesHeresis, The Fox e Red Herring[11].

Inicialmente, as manifestações artística activistas desenvolveram-se de forma “semi” marginal, tanto na América como na Europa, resultando sistematicamente assumidas e absorvidas pelo sistema artístico a partir de 1990, adquirindo o estatuto de museável. Efectivamente, nos anos noventa, multiplicaram-se as exposições colectivas subordinadas ao tema da arte politicamente comprometida, sendo exemplos desse processo de institucionalização as paradigmaticas Rethorical Image; Dislocations; Artists of conscience; The Decade Show Frameworks of Identity[12], assim como, e na Europa, a Documentas X Poetics/Politics (1996).

A arte activista, antes considerada como cultura marginal, na ampliação por parte das instituições do que “poderia” considerar-se como cultura visual, integrou-se e instalou-se no sistema progressiva e indelevelmente. Resultando muitas vezes controversa a discussão sobre as (primeiras) intenções destas obras. David Deitcher viu nesta integração um risco necessário: «Os riscos desta mudança apreciam-se na importância que na sociedade de hoje tem a entrada nos recintos protegidos – e muitas vezes elitistas – da cultura de vanguarda (ou académica), de vozes dissidentes que nos permitem contar com análises lúcidas sobre temas sociais e políticos importantes.»[13] Uma vez que se assim não fosse, e segundo o autor, estas vozes “da rua” estariam excluídas dos espaços que se destinam ao espectáculo, a denominada esfera “pública” da arte.

Sobre esta integração, tanto Deitcher como Lippard (durante os anos oitenta) insistiram na necessidade da resistência frente à neutralização das intenções das obras, ultrapassando a forma institucional tradicional de submissão das obras ao olhar estético.

Paridgmática, e em conformidade com os autores referidos, parece-nos a participação dos Gran Fury na Bienal de Veneza de 1990 com a o obra “O papa e o pénis”, a qual passamos aqui a apresentar: os Gran Fury, hoje considerados como um dos grupos de artistas activistas mais relevantes dos anos oitenta, funcionavam como um “corpo” colectivo anónimo, que abdicava da autoria em beneficio dos resultados. Desde o início que se comprometeram com questões relativas ao sexo, como a sida e a homossexualidade, entre outros, desenvolvendo produtos e imagens através da linguagem do design gráfico, devido à sua intenção primeira – o contacto directo com a rua e com as massas, utilizando os códigos da publicidade tradicional do prazer e da sedução. Hesitantes com o convite para a mostra, uma vez que entendiam funcionar melhor na rua, o grupo apenas cedeu perante a possibilidade de projectar as suas ideias e programa ideológico no sistema artístico tradicional ampliando o âmbito de acção. No entanto, o processo revestiu-se de controvérsia quando na véspera da inauguração da bienal, o seu Director retirou o convite aos Gran Fury com o argumento de que a proposta a apresentar ‘não era arte’. Argumento resultante de contactos com o Vaticano que se opunha terminantemente à exposição de semelhante trabalho. Claro está que o escândalo estalou de imediato nos media, resultando numa fervorosa discussão pública sobre censura e liberdade de expressão, publicitando a obra dos Gran Fury, bastante mais além do que seria suposto por uma participação na Bienal.

Depois de uma grande confusão no mundo da arte (sobre o que é ou não é arte), o trabalho foi, efectivamente, exposto em Veneza.[14]

Terminamos a nossa “revisão da matéria” no momento histórico identificado por Nina Felshin como a legitimação da “arte de oposição” – quando o Museu Whitney em 1993[15], dedicou a sua bienal a “mostrar” a obra dos artistas (mais) politicamente comprometidos de então, assumindo, por primeira vez, institucionalmente, a alteridade, as questões de género, identidade e poder, citando a autora (em conclusão) no seu But is it art? The spirit of art as activism:

«Só se são capazes de conservar um olhar crítico e sem preconceitos sobre si mesmos e as intenções do seu trabalho, o que nem sempre é fácil, os artistas activistas poderão provar que a aceitação e o apoio por parte do mundo da arte não é o beijo de morte para as práticas de arte críticas. Se tais artistas entendem que manter um pé no mundo da arte é um meio de manter o outro pé mais firmemente plantado no mundo do activismo político, então a arte activista permanecerá num terreno sólido, assegurando deste modo a viabilidade deste forte fenómeno cultural.»[16]

[1] Antonio Negri e Michael Hardt, Império, Editora Livros do Brasil, Lisboa, 2004.

[2] Idem, pág. 161.

[3] Permitam-me a alusão ao inesquecível filme de Wim Wenders, Der Himmel über Berlin, traduzido para português como As Asas do Desejo, marco indiscutível do final dos anos oitenta, realizado dois anos antes da queda do muro de Berlim. Muro, construído em 1961, que, dividindo a cidade, simbolizava também a divisão do mundo em dois blocos opostos: Ocidente versus Oriente, que neste caso é dizer capitalismo versus socialismo e Estados Unidos versus União Soviética.

[4] Nina Felshin, AA. VV., But is this art? The spirit of art as activism, edited by Nina Felshin, Bay Press, Seattle, 1995.

[5] Brian Wallis, “Democracy and Cultural Activism”, in Democracy. A Project by Group Material, Bay Press e Dia Art Fundation, Seattle e Nova Cork, pág. 8.

[6] David Deitcher, «Tomar el control: Arte y Activismo», texto de la exposición “The Decade Show. Frameworks of Identity in the 1980s”, in A.A. V.V., Los manifiestos del arte posmoderno, editado por Anna Maria Guash, Akal / Arte Contemporáneo, Madrid, 2000.

[7] Lucy Lippard, Caballos de Troya: Arte activista y poder, in Brian Wallis (org.), Arte después de la modernidad, nuevos planteamientos en torno de la representación. Madrid: Akal, Arte Contemporáneo, 2001, pp. 343-361.

[8] Em “Intentos de escapada”, incluído na edição espanhola de Seis Años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972, de Ediciones Akal, “S.A., 2004.

[9] Arthur Danto, Después del fin del arte, Paidós, Barcelona, 1999, pág.169.

[10] Uma vez que introduzimos artistas “classificados” dentro da arte política, urge introduzir uma proposta de “classificação” das práticas artísticas crítico-políticas. Sendo que, propomos aqui duas sub divisões para a mesma – por um lado a arte política e por outro a arte activista (de protesto). Considerando como arte política aquela que tendo intenção crítica, opera desde o interior do sistema artístico; e como arte activista, aquela que, estando à partida excluída, surge como consequência do sistema, e utiliza meios e formas de fazer não convencionais da “tradição” artística (plástica) tal como já referido no corpo de texto. Ou seja, utiliza processos, linguagens, suportes, mecanismos e códigos mais próximos dos utilizados pela política.

Em síntese e parafraseando Lucy Lippard no seu cavalo de Tróia: “apesar de os artistas “políticos” e os “activistas” serem na maior parte das vezes as mesmas pessoas, pode afirmar-se que, enquanto que a arte “política” tende a preocupar-se socialmente, a arte activista tende a implicar-se socialmente…» (pág. 351).

Resultando que, para este conceito geral de arte activista se podem encontrar, ainda, outras tantas subdivisões, amplamente diferentes, como arte de protesto, arte social e arte pública. O motivo destas divisões reside na grande quantidade de definições que para um mesmo conceito utilizam os diferentes autores, por exemplo, podemos mencionar a perspectiva aparentemente consensual de Hal Foster, que baseado em discursos tão diversos como são os de Benjamin, Lacan, Foucault, Deleuze e Guattari ou Althusser situam o artista político contemporâneo no compromisso com a alteridade.

[11] Estas publicações eram de assumida orientação marxista, tal com Heresis era feminista. Em retrospectiva, verifica-se que contribuíram de forma incisiva para a ‘construção’ da consciência crítica dos artistas que nesse momento histórico não estavam “acomodados” no sistema hegemónico de então.

[12] “Rhetorical Image”, New Museum of Contemporari Art, Nova York, 9 de Dezembro de 1990 – 3 de Fevereiro de 1991. “Dislocations”, Museum of Modern Art, Nova York, 1992. “Artists of conscience, Alternative” Museum de Nueva York, de 6 de Novembro de 1991 a 25 de Janeiro de 1992. “The Decade Show. Frameworks of Identity in the 1980s”, no Museum of Contemporary Hispanic Art; The New Museum of Comtemporary Art; The Studio Museum em Harlem, Nova York, 16 de Maio – 19 de Agosto de 1990.

[13] Tradução livre. David Deitcher, em idem, pág. 271.

[14] Apesar de termos balizado o nosso texto entre as décadas de sessenta e noventa, não podemos deixar de referir aqui, e relativamente ao processo de legitimação da arte política, assim como da arte activista, as três últimas Documentas de Kassel, a dez, a onze e a doze Poetics/Politics, Plataforms e Antiquity/Modernity?, respectivamente, sob o signo da política, ou o construído como politicamente correcto, aceite e inclusive ansiado no seio da posmodernidade. Também a penúltima Bienal de Veneza comissariada por Rosa Martinez e Maria del Corral, que se projectou para a imprensa internacional como a primeira bienal feminista, pode ser usada como exemplo na (re)legitimação das formas de fazer caracterizadas não só como políticas, mas também activistas, onde se verificou uma espécie de remake [ou retrospectiva (se preferirem)], da obra/acção das Guerrilla Girls e de Barbara Kruger.

[15] Momento histórico coincidente com o início da era Clinton (1992) nos Estados Unidos.

[16] Tradução livre. Em Felshin, idem, pág. 28.